脳卒中リハビリ 脳梗塞編

- karadadaikakumei

- 3月12日

- 読了時間: 6分

更新日:3月17日

今回は、疾患の中でも長期的に関わりが必要となってくる、脳血管疾患のリハビリについて述べさせて頂きます。

【脳卒中とは?】

死因の中でも、悪性新生物(24.5%)、心疾患(14.7%)、老衰(12.1%)、次いで第4位に脳血管疾患(6.6%)と、非常に多い疾患になります。(厚生労働省,2024)

脳血管疾患とも呼ばれ、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など、起こる部位や機序の違いで、いくつかの種類に分類されます。

脳にダメージのある部位や、発生機序により、後遺症の症状にはそれぞれ、特徴が見られます。

今回は、脳卒中の中でも60%と、割合を一番高く占める、脳梗塞に関して、述べていきます。

【脳梗塞】

脳梗塞とは、血管が詰まり血流が閉ざされることで、脳細胞が壊死する状態を指します。脳梗塞の発生機序は、大きく分けて3つです。アテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症になります。

●アテローム血栓性脳梗塞

脳の血管が動脈硬化によって狭くなったりすることで起こる脳梗塞。

脳梗塞の中でも、塞栓を含めると31%を占め、高頻度に起こる種類です。

●ラクナ梗塞

脳の細い血管で詰まることで起こる脳梗塞

アテローム脳梗塞に次いで、29%と、起こる頻度が高いです。アテローム血栓性脳梗塞と比較すると、軽症で済む割合が多いです。

●心原性脳塞栓症

心臓でできた血栓が、脳血管に入り起こる脳梗塞。

80歳以上で起こる割合が高くなることが特徴です。アテローム脳梗塞、ラクナ梗塞と比較し、重症に至る割合が高いです。高齢化と比例して、80歳以降の発症数も増加傾向となっています。

【脳梗塞の特徴】

脳梗塞は、上記の3つの機序により脳内に血管が詰まります。詰まった血管の支配領域において、血液が遮断されることで、以下の前兆がみられることが特徴です。

脳梗塞の前兆

・片方の手足や顔の麻痺、しびれ

・呂律が回らない、言葉が出にくい、話が理解できない

・脚に力が入らない、立てない、フラフラする

・片方の目が見えない、視野の半分が欠ける(視野欠損)、物が二重に見える

脳内は、根本の太い血管から、先端の細い血管まで張り巡らされ、ダメージのある脳領域の大きさや、場所により、重症度や症状は決まってきます。脳は、それぞれの働きを示した有名な「ブロードマンの脳地図」があるように、それぞれの領域で役割を担っています。片側どちらで麻痺があるのか、麻痺の度合い、言葉などに影響する高次脳機能障害など、詰まる血管の部位により、症状は決まってきます。

脳梗塞の前兆が見受けられたら、まずは早期発見、早期治療が何より大切です。遮断された脳領域に対して、出来るだけ早い処置を行うことで、脳のダメージを少なることが出来ます。この初動により、後遺症に対して向き合うリハビリ期間は、大いに変わってきます。

【脳梗塞の重症度】

全体の重症度割合でみると、脳出血と比較し、脳梗塞は軽度となる割合が多いです。

この脳卒中の重症度を示す指標として、NIHSS(National Institution of Health Stroke Scale)という評価指標があります。

◾️N I H S S 評価内容

・意識レベル

・眼球運動、視野

・顔面麻痺

・上下肢の運動

・運動失調

・感覚

・言語

・構音障害

・注意障害

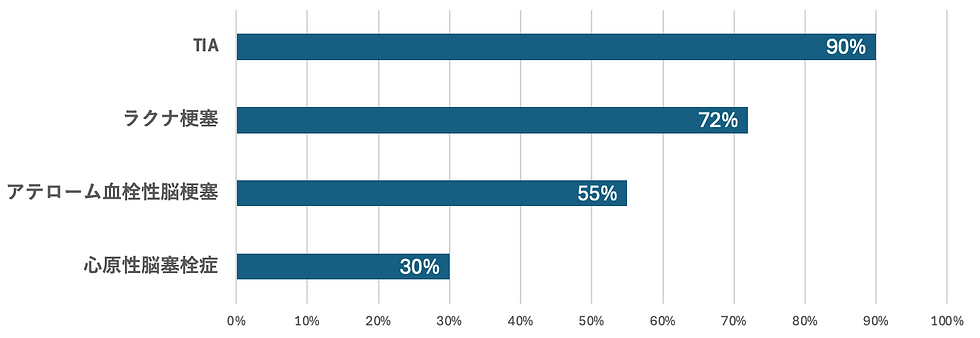

こちらの評価を用いて、脳梗塞を種類別に比較すると、一過性脳虚血(TIA)と呼ぼれる、一時的に起こる脳梗塞では、90%以上が軽傷となっています。次いでアテローム血栓性脳梗塞・脳塞栓は、55%の割合が軽症です。ラクナ梗塞では、72%が軽症という結果が出ています。*2 脳梗塞の中でも、心原性脳塞栓症は、重症度を占める割合が高く、NIHSSの23点以上の重度と言われる割合は、20%となっています。

上記の脳梗塞の重症度割合は、予後としても、同じ傾向が見られます。そんな中で、重い後遺症が残ったとしても、リハビリにて改善が大きく期待できるケースも多くあります。

【脳梗塞に対してのリハビリ】

前回の、「リハビリとは?」に書かせて頂いたように、過程として3つに時期があります。

急性期、回復期、生活期(維持期)の3段階です。

脳梗塞では、血栓により、ある範囲の脳部位に対して、血流が絶たれることで、麻痺などの様々な症状がみられます。急性期の初めの1ヶ月は、意識レベルなど、全身状態に様々な変化があります。脳の部位によっては、感情の浮き沈みが大きくみられ、高次脳機能障害が強くみられる傾向があります。

急性期、この時期に非常に大切なことは、早期にベッドから起きて、運動を行い始めることです。特に脳梗塞により、血流が遮断された脳領域に対して、運動負荷をかけることで、脳の血流量があがり、麻痺の改善を図ることが可能となります。

急性期では、麻痺の状態の改善は、短い期間で、大きな変化がみられることがあります。これは、「ペナンブラ」と呼ばれる、血流が浅く遮断された領域が、壊死が起きている脳領域の周囲に存在することから起こります。浅く血流が遮断された領域に対して、脳の血流量を多くし、麻痺の手足を動かすことで、短期間で、麻痺の改善大きくみられることがあります。

脳梗塞を受傷した後、早期発見し、適切な処置を行った後、出来るだけ早くリハビリを開始することが、予後の後遺症を軽くするためにも、非常に大切です。

全身状態や、覚醒状態が安定したところで、6ヶ月間の回復期を迎えます。

次に回復期では、より細かく麻痺の後遺症に対してアプローチすることが可能です。回復期病院の退院期間は、人それぞれで、重症度や、復帰先の環境によっても変わってきます。麻痺の手足に対してリハビリをすることもそうですが、「起きる、立つ、歩く」といった基本動作の獲得を早めに獲得することで、生活形成を早期に図ることも、非常に大切です。

麻痺の重症度に関して、先程話させて頂きましたが、軽症の方から重度の方まで、リハビリにおいて大切なポイントは変わりません。出来るだけ早期からリハビリを開始すること。そして豊富な運動量をとることで、脳の血流量増加と、筋力の強化を図ることが大原則です。

一方で、脳の虚血範囲が広く、重度のケースでは、時に早期リハビリが困難なケースもあります。他の基礎疾患や、痛みなど整形外科の疾患を元々お持ちの方もいらっしゃいます。急性期から回復期と、円滑にリハビリが充分に行えなかったケースも多々あります。

回復期の6ヶ月を経ても、麻痺はリハビリを重ねることにより、改善がみられることは、エビデンスとして明らかとなっています。

当施設では、回復期を過ぎても、麻痺を改善させる独自のリハビリ方法と、目標を達成させる積極的なリハビリを行っております。マンツーマンで、各利用者に合わせたリハビリプログラムを立案し、定めた目標設定に向けて確実なプロセスを踏んでいきます。

今すぐリハビリ体験

↓↓↓↓ ↓↓↓↓

問い合わせフォーム、またはLINE、電話にて受付中

☎︎070-8960-1280

Comentários